蝶の食草|お庭に菜の花やブロッコリーを植えるとモンシロチョウがやって来る!

「うちの庭にも蝶がやって来ないかなぁ」と思ったことはありませんか?

「蜜源植物」や「食草」といった蝶が好む植物を植えれば、住宅地の庭やベランダにも蝶はやって来ます。

たとえば、家庭菜園でお馴染みの「菜の花」や「キャベツ」や「ブロッコリー」などのアブラナ科の野菜は、「モンシロチョウ」という蝶の食草としても知られています。

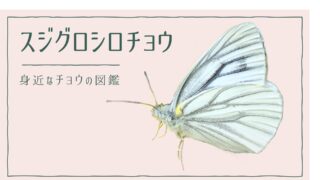

モンシロチョウと似た「スジグロシロチョウ」や「ツマキチョウ」といった身近な蝶たちもアブラナ科の植物を食草としています。

蝶は卵を産むために自分たちの食草を探していますから、お庭やベランダに食草を植えれば、蝶がやって来る確率がぐっと高まります。

あなたのガーデンにもアブラナ科の植物を植えて、ふわふわ舞うモンシロチョウたちを招いてみませんか?

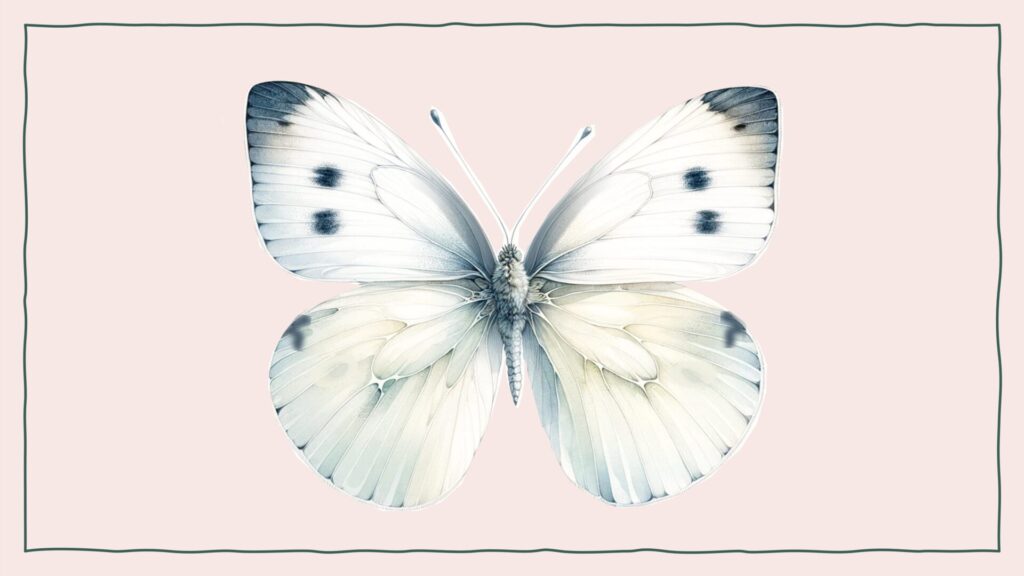

モンシロチョウはとても身近な白い蝶

モンシロチョウはアゲハと並び、私たちに最も身近でなじみ深い蝶ですよね。

早春の暖かい日にふわふわと舞う白い蝶を見かけて、春を感じる人も多いのではないでしょうか。

モンシロチョウの生態

- シロチョウ科

- 中型

- 北海道・本州・四国・九州・沖縄に分布

- 成虫が活動するのは3~11月ごろ(多化性)

- 越冬態は蛹

- 訪花性が高い

日中は食草や蜜源植物のまわりを活発に飛びまわります。

滑空などはせず、植物のまわりをふわふわと飛ぶことが多く、メスよりもオスの方が活発なようです。

モンシロチョウの特徴や見分け方などについては、下の記事で詳しく紹介しています。

モンシロチョウのライフサイクル

モンシロチョウのライフサイクルは、卵、幼虫、蛹、成虫の4つのステージに分かれます

それぞれのステージにおける特徴と観察ポイントを見ていきましょう。

卵

モンシロチョウは、食草の葉の裏や、花穂に卵を産みます。

卵は、砲弾型といわれる卵型に近い形で、淡い黄白色から橙色に変化していきます。

幼虫

孵化した幼虫は何度か脱皮しながら大きくなります。

体全体が黄緑色で、柔らかい産毛が生えています。

体の両脇に黄色い紋が一列に並んでいます。

モンシロチョウは幼虫もなじみ深い存在で、飼育してみたことがある方も多いのではないでしょうか。

幼虫が黙々と食草を食べている姿は、なんとも可愛らしいですよね。

蛹

モンシロチョウの幼虫は、食草の葉の裏で蛹になったり、食草から離れて軒下の人工物などで蛹になったりします。

糸をかけて体をくくりつける「帯蛹型」です。

蛹の色は、緑色系と褐色系の2タイプあります。

ここまで見守って来ると「無事に羽化してくれ」と祈る日々になります。

アブラナ科植物を食草とする「身近なチョウ」には、「スジグロシロチョウ」や「ツマキチョウ」もいます。

モンシロチョウの食草は家庭菜園でも人気のアブラナ科野菜

蝶の幼虫は成長するために特定の植物の葉を食べます。

これらの植物を「食草」と呼びます。

モンシロチョウがキャベツ畑でキャベツの葉を食べているイメージはありませんか?

モンシロチョウはキャベツなどのアブラナ科の植物を食草としています。

アブラナ科の植物には、私たちの食卓にのぼる身近な野菜がたくさんあります。

花は、4枚の花弁が十字に並んでいるのが特徴です。

種の莢の形も特徴的で、角果という細長い棒のような形をしています。

モンシロチョウが食草とするアブラナ科植物の種類

モンシロチョウの幼虫が食草としているアブラナ科の植物には、次のようなものがあります。

- キャベツ

- ブロッコリー

- ハクサイ

- コマツナ

- ダイコン

- カブ

- ナノハナ

- ノラボウナ

- オオアラセイトウ/ムラサキハナナ

- ハボタン

- イヌガラシ

- タネツケバナ……など

アブラナ科の野菜は、他にもルッコラやカリフラワーやコールラビなど、まだまだたくさんの種類がありますよね。

モンシロチョウが園芸種を好むのに対し、スジグロシロチョウやツマキチョウは野生種の方を好むようです。

アブラナ科の食草の入手

アブラナ科の野菜は、家庭菜園で栽培されることが多く、園芸店などで苗がよく出回っています。

ただ、園芸店で売られている野菜の苗には、生長を促進したり病害虫から守るために、一定の農薬が使われていることがあるので、慎重になった方が良いでしょう。

残念なことに、無農薬で栽培された苗はなかなか手に入らないかもしれません。

使用される農薬の種類や量にもよるでしょうが、購入してからしばらく育てた後なら、もしかして大丈夫かもしれませんが、はっきしたことは生産者に問い合わせてみないとわかりません。

そこで、おすすめなのは種です。

アブラナ科の野菜の種は、苗同様に、たくさんの種類が流通しているので、好みのものが見つかるでしょう。

バタフライガーデンにおすすめなのは、ナノハナやノラボウナなどの大株になるタイプのもの。

秋に地植えや大きな鉢植えにすると、春に花が咲くころには1mくらいの草丈になり、葉も大きく、たくさんの幼虫を養えます。

花姿も背丈の高い草花としてボーダーガーデンや立体的な演出などに適し、ガーデンになじみやすいと思います。

私のガーデンでは、ブロッコリー、ナノハナ、ノラボウナが大活躍してくれます。

まだ寒くてモンシロチョウが活動してない早春に人間が蕾を収穫し、温かくなって残しておいた蕾が咲くころにモンシロチョウがやって来るので、時期がかぶらず共用できますよ。

アブラナ科の食草の種まき

アブラナ科野菜の種まきは比較的やさしいです。

種は小さ過ぎず、発芽日数が2~3日くらいと早く、発芽率も高めです。

カイワレ大根など、スプラウトをイメージしていただければ、その手軽さが伝わりますよね。

1cmくらい覆土をして軽く押さえ、発芽するまで蒔き床を乾かさないように、霧吹きなどでこまめに水やりをしてください。

蒔き時は種袋の記載に準じます。

アブラナ科の食草の育て方

アブラナ科の野菜の栽培は比較的やさしいです。

次のポイントに注意して挑戦してみてください。

- 日当たりを好む

- 涼しい気候を好むので、暑い夏は苦手

- 加湿に弱いので、水はけを良くする

- 土が酸性では生育が悪くなるので、苦土石灰で㏗を調整する

- 連作障害が出るので、1年はあける

- 蒸れると病害が発生しやすいので、風通しを良くする

寒さには強くて、甘みも増すよ!

年間を通じた食草管理

モンシロチョウやスジグロシロチョウは年に数世代を繰り返す多化性の蝶です。

蝶が活動する早春から晩秋まで、いつでも食草を提供するために、年間を通した食草の管理を考えてみてはいかがでしょうか?

ツマキチョウは、初夏に蛹になってから来年の早春まで休眠する一化性の蝶なので、早春から初夏にかけて食草を必要としています。

食草の年間スケジュールを組む

蝶の活動期間中は食草の需要があるので、いつでも食べる葉っぱがあるのが理想です。

しかし、植物にもそれぞれに生育条件があり、異なります。

そんな植物の生態を踏まえつつ、食草の年間スケジュールを組んでいきます。

時期から考える

アブラナ科の場合、キャベツを例にとっても、春まきキャベツと夏まきキャベツがありますし、青菜などでは春から秋まで種まきできる品種もあり、わりとうまく継投させることができると思います。

その時期に適した品種をえらぶことで、病害虫の被害も抑えられます。

量から考える

モンシロチョウの幼虫は、蝶の幼虫のなかでは中くらいの大きさで、1匹の幼虫を育て上げるのであれば、食草の量が不足することはあまりないと思いますが、同時にたくさん発生した時には、エサ不足問題に直面しがちです。

冬の寒さに強いナノハナやノラボウナなどを越冬させて大株にしたり、長期間種まきできる小松菜などの葉物の種まきを少しずらして何度か行ったりするような形で、量を増やすと良いかもしれません。

たくさんの幼虫が同時期に羽化すれば、ガーデンでモンシロチョウの群舞が見られますよ。

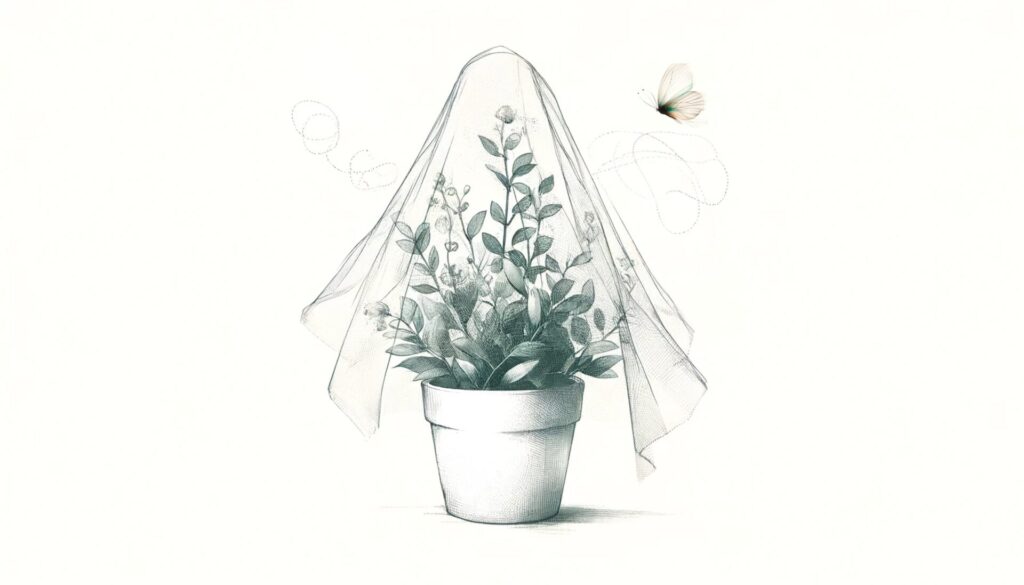

食べられた食草の回復

植物の株が小さい場合、葉っぱを幼虫に食べ尽くされてしまうこともあります。

食べられてしまった株には、しばらく回復期間を設ける必要があります。

植物が再び葉を芽吹かせて元の状態に戻るまで、養生させてあげましょう。

回復中の植物に新たに卵が産み付けられてしまわないように、保護ネットなどを掛けると効果的です。

食草の提供方法のアイデア

モンシロチョウたちがガーデンを訪れたときに、食草がみんな養生中では残念ですよね。

また、幼虫が蛹になる前に食草が尽きてしまうと、申し訳ない気持ちになってしまいます。

あちこち探し回って追加の食草を入手できればよいのですが、無農薬のものを手に入れるのはなかなか難しく、入手できないことの方が多いでしょう。

対策としては、植える食草の量を増やしたり、小出しにローテーションして提供する方法が有効です。

食草が不足することのないように量と時差を意識して、蝶の幼虫がいつでもおいしい葉を食べられる環境を整えることも、ガーデンで蝶を楽しむための一つの鍵となります。

モンシロチョウをもっと惹きつけるには

食草が蝶を惹きつける力はとても強いのですが、蝶が好む「蜜源植物」も一緒に植えれば、なお喜ばれるでしょう。

蜜源植物とは、蝶が好んで蜜を吸う花を咲かせる植物のことです。

蝶は蜜が豊富で、蜜を吸いやすい形をした花を好みます。

さらに、蝶の生息地を参考にして、蝶が好む環境を庭に再現するのも効果的です。

モンシロチョウたちが好きな花も一緒に植えたい

アブラナ科の食草に加えて、モンシロチョウたちが好む蜜源植物も一緒に植えてみませんか?

蜜源植物は、「好まれる傾向にある」というもので、食草ほど厳密なものではありません。

モンシロチョウに人気だと評判が高い蜜源植物には次のようなものがありますが、他にもやって来る花はたくさんありますよ。

- ナノハナなどアブラナ科植物の花

- サンジャクバーベナ

- ムシトリナデシコ

- ブッドレア

- リアトリス

- キャットミント

- バーベナリギダ

- コバノランタナ

- ミソハギ

- ソバ……など

蝶が花の蜜を吸う様子を間近で見られるのは、バタフライガーデンの醍醐味ですよね。

モンシロチョウが好む蜜源植物についても、下の記事で詳しく紹介しています。

モンシロチョウは開けた日当たりが大好き

蝶にとって快適な環境を庭に整えると、滞在時間が長くなるかもしれません。

蝶が過ごしやすいガーデンをつくるには、その蝶の生息地を知り、そのような環境に似せてガーデンをデザインすることがポイントです。

- モンシロチョウの生息地は、農地・公園・河川など、明るく開けた環境

- スジグロシロチョウは、モンシロチョウよりも少し薄暗い環境を好む

モンシロチョウに快適に過ごしてもらうには、日当たりが良く、草丈の低い草地のような環境を目指すと良いでしょう。

ガーデンの陽だまりの中で、ふわふわと舞うモンシロチョウたちの姿を目撃できるかもしれません。

お庭やベランダを、バタフライガーデンに

この記事では、ガーデンにアブラナ科植物を植えることで、なじみ深い蝶である「モンシロチョウ」「スジグロシロチョウ」「ツマキチョウ」を招く方法をご紹介しました。

でも、ガーデンに食草や蜜源植物を植えて招くことができるのは、モンシロチョウたちだけではありません。

住宅地に建つ家の庭やベランダにもやって来る可能性のある「身近な蝶」は約30種類もいます。

バタフライガーデンをつくって、たくさんの魅力的な蝶を招いてみませんか?

バタフライガーデニングは、植物や蝶の美しさを堪能できるだけでなく、自然の営みの中に、自分が一員として繋がっているような喜びも得られますよ。